ヤモリのこども (撮影:井田宏一会員)

県内に生息している貴重な生き物について,どんな地域に,どんな環境に,

どのくらい生息しているかなどを調べることは大変意味のあることです.

調べることによって自分の住む地域や群馬県がもっとよく理解できるようになるでしょう.

そこで,群馬野外生物学会では多くの方に参加していただいてヤモリの分布を調べてみようと計画しました.

ヤモリを選んだのは,

①生息していれば探すのは比較的簡単で別の種と間違えにくい,

②地球温暖化の影響により分布域がさらに内陸部に拡大してゆく過程が記録できる,などからです.

多くの方に参加していただければ生息域がより正確に把握できます.

調べたら生息していなかったということもあると思いますが,

それも生息しているということと同じくらい貴重なデータです.

また,近県の記録も参考になりますので情報をお持ちの方は併せてお知らせください.

調査結果がまとまったら会誌(Field Biologist)またはホームページにて公開する予定です.

調査は本会会員だけでなく,関心のある方ならどなたでも大歓迎です.

小学生でも大人の人に協力してもらって参加してください.

ただし,調査中の事故やケガ等については責任を負いかねますので十分注意して参加してください.

なお,調査に参加していただいた方の個人情報は,

調査結果のとりまとめや学会行事の案内に使わせてもらうことがあるかもしれませんが

それ以外には使用しないことをお誓いいたします.

|

自宅で捕獲したヤモリです。

指先の形でトカゲやカナヘビとは見分けられます。

飼っていて気が付きました。

ヤモリの糞は乾燥した小粒で黒色に白い尿酸がついています。

爬虫類なので鳥の糞に似ています。

廊下や壁の下に落ちている糞がわかれば、ヤモリの証拠がわかると思います。

観察後にリリースしました。 (撮影とコメント:谷畑 藤男会員) |

ヤモリとは

ヤモリは主に木造家屋に住むヤモリ科のは虫類で、

(腹の赤いイモリは水中生活をする両生類ですのでご注意ください),

日本では秋田県以南に生息し,東北地方では局地的ですが

本州中部以南の平地では広く見られます.

分布域から分かるように寒いところは苦手です.

「群馬県の絶滅のおそれのある野生動物」(群馬県レッドデータブック)には準絶滅危惧種として掲載されていますが,日本の固有種ではありません.

県内では,利根沼田地域・吾妻地域からはこれまで報告がありません.

暖かい季節(5~9月)の夕方から夜に出て来て,

街灯などの光が当たっている人家の壁面などに張り付き,灯りに集まる昆虫などを食べます.

体は多くは灰色や褐色をした扁平で,壁のすき間などの狭い場所にも潜り込みます.

頭から尾の付け根まで6cmほどで,尾の長さも同じくらいです.

産卵期は5月上旬から7月下旬で,戸袋や壁の隙間,天井裏などに

長径13~15mm,短径9~9.5mm程度の卵を普通2個産み付けます.

ヤモリを探すのは建物の壁面が良いですが,

他人の家では断らないと不審者と思われますのでご注意ください.

|

|

|

|

| 1995年頃 ヤモリ親(撮影:井田 宏一会員) |

2024.9.16 ヤモリのこども(撮影:井田 宏一会員) |

|

ヤモリ:指が前後とも5本。

吸盤ではなく、長くない。

危険を感じると尾を切り落とす(自切)が、

再生する

咬んだりしないが、触った後は目などこすらず、

手を洗ってください。 |

かんな川水辺の楽校で車のフロントガラスに張り付いていた個体。尾が再生しているが、元のように長くない。

(2019.07.19 掛川 優子) |

似ている種類 似ている種類 |

|

|

アカハライモリ。腹側だけ赤い模様がある。

前足は短く指は4本、後ろ足の指は5本

2008年4月28日井田 宏一会員 大渡橋付近利根川右岸で採集 |

アカハライモリ。新治の田んぼの泥の中で発見。

背中に柄はない。

(2005年6月23日 掛川 優子) |

|

|

ニホンカナヘビ。トカゲの仲間。尾が長く、 指も長い

指は前後とも5本で、後肢の第4指は特に長い。

桐生市川内町内で小池正之会員撮影 |

ニホンカナヘビ。体表はつやがなく、ざらざらした感じ、

姫路水族館で井田会員が撮影。 |

|

|

ニホントカゲ。幼体。我が家の庭に住んでいる。左は庭の木の板の下から這い出てきて、家の様子を伺っている。

右は上がってきた同じ個体の全身。体表は長い尾が青くメタリックに輝いている。成体は茶色になる。指は細く5本

(2017.08.04 掛川 優子) |

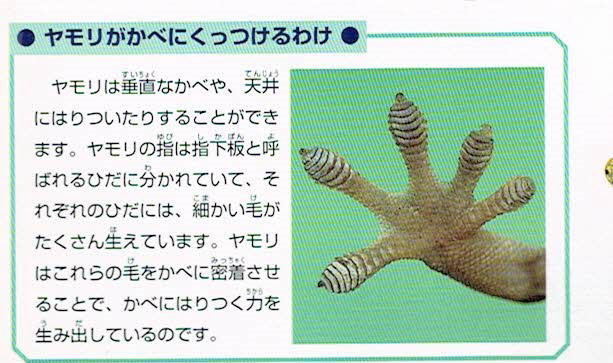

(ニューワイド学研の図鑑 爬虫類・両生類より)

|